El poder y el peligro de la desinformación en la era digital

Vivimos en un momento de transformación informativa. Nunca antes habíamos tenido acceso tan inmediato, global y diverso a noticias, datos, opiniones. Las redes sociales, los dispositivos móviles, la mensajería instantánea y los algoritmos han cambiado la forma en que nos informamos, opinamos y participamos en la esfera pública. Pero esta transformación trae consigo también una amenaza creciente: la desinformación. Su poder y su peligro no deben subestimarse.

En esencia, la desinformación —el conjunto de informaciones verificablemente falsas o engañosas que se crean, presentan y difunden con fines lucrativos o para engañar deliberadamente a la población— constituye una de las más graves amenazas para las democracias modernas. Además, conviene distinguirla de la mera “misinformation” (información errónea compartida sin intención maliciosa) o de “malinformation” (información quizá verdadera, pero usada para causar daño).

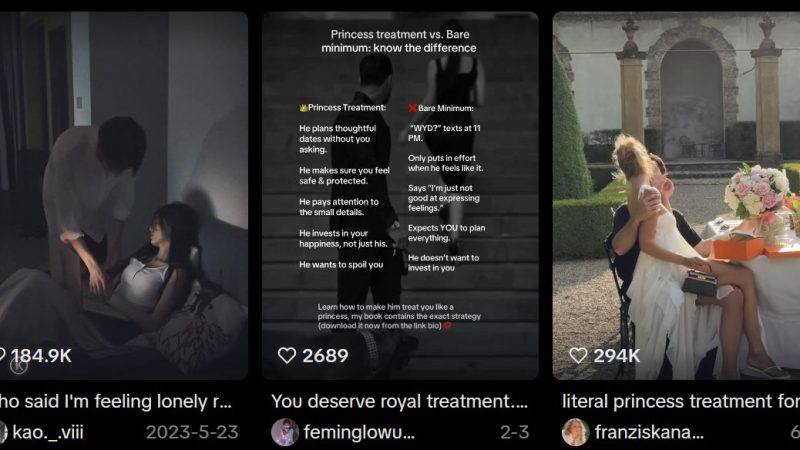

Hoy este fenómeno gana potencia por tres grandes razones. Primero, tecnológicas: la descentralización del flujo informativo permite que cualquiera pueda emitir y viralizar contenidos, sin necesidad de intermediarios tradicionales. Segundo, los mecanismos digitales como los algoritmos que priorizan la atención, las cámaras de resonancia, las burbujas de filtro, la mensajería encriptada y los bots hacen más fácil y rápido que los contenidos engañosos se propaguen. Tercero, los factores sociales y cognitivos: vivimos en sociedades fragmentadas, polarizadas y con menor confianza en las instituciones.

El poder de la desinformación se manifiesta en quién puede usarla, cómo la pueden emplear y con qué efectos. Actores diversos —gobiernos, empresas, actores ideológicos, medios digitales con incentivos por clics— la utilizan para modelar narrativas, influir en la opinión pública, polarizar sociedades o simplemente obtener beneficios económicos.

Por otro lado, los peligros son claros y concretos. Cuando la ciudadanía se basa en informaciones falsas o manipuladas para tomar decisiones —sobre salud, política o consumo— el resultado es una deliberación pública debilitada, democracias más frágiles e instituciones menos creíbles. Ejemplos recientes como la pandemia de covid‑19 o las campañas de desinformación en procesos electorales y conflictos geopolíticos muestran su impacto real.

La dimensión tecnológica añade un matiz aún más inquietante: las herramientas de inteligencia artificial, los deepfakes y la micro‑segmentación de audiencias facilitan que la desinformación sea no solo masiva, sino también personalizada y sofisticada. El peligro no es únicamente que alguien diga una mentira; es que la mentira se convierta en parte del tejido de lo que se cree, de lo que decide la gente. Eso erosiona la confianza social, la verdad común y el marco de hechos compartidos.

Afortunadamente, no estamos indefensos. En España, la Unión Europea y a nivel global, la lucha contra la desinformación avanza mediante regulaciones, cooperación público‑privada, estándares de verificación y comunicación institucional más ágil.

Sin embargo, la alfabetización mediática de la ciudadanía es esencial: dotar a cada persona de herramientas para distinguir fuentes, cuestionar intenciones y verificar hechos. Los medios profesionales y las plataformas digitales deben asumir responsabilidad, transparencia y rendición de cuentas.